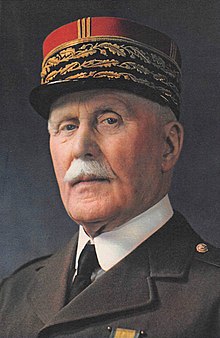

Philippe Pétain, né le 24 avril 1856 à Cauchy-à-la-Tour, un village d’à peine quatre cents habitants du Pas-de-Calais, où ses ancêtres sont installés au moins depuis le début du XVIIIème siècle, est mort en captivité, sur l’île d’Yeu (Vendée), le 23 juillet 1951. C’est sur cette terre battue par les vents, où les mouettes chassées par les tempêtes de l’ouest crient sous le ciel hideux et sur la morne campagne de cette petite île, qu’il repose aujourd’hui.

Philippe Pétain est élevé au sein d’une modeste famille de cultivateurs, où il apprit très jeune les valeurs d’honneur, de travail, de respect de soi et des autres et de fidélité à la parole donnée. Dans les très rares souvenirs d’enfance qu’il a laissés, il, fera toujours une grande place à sa famille : « Tout ce que j’ai pu faire de bien dans la vie, déclara-t-il dans sa vieillesse, c’est à ma grand-mère que je le dois ». c’est cette famille qui est aussi très clairement à l’origine de sa vocation : il est brillamment reçu à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr et devient officier (promotion 1878).

Militaire de carrière s’étant démarqué à l’École de guerre de la doctrine dominante de l’offensive à outrance, il est colonel lorsque la Grande Guerre éclate, en 1914. A la suite du limogeage de généraux ayant subi de lourdes pertes parmi leurs troupes, pour avoir appliqué les doctrines de leurs chefs, Joffre et Foch, il se voit confier le secteur de Verdun, lors de l’offensive allemande du 21 février 1916. Le succès de nos forces fait alors de lui un chef militaire exceptionnel.

La gloire qu’il en retire, habilement alimentée par le cinéma aux armées naissant (un film le montre en train de goûter la soupe du soldat) lui vaut, le 15 mai 1917, d’être chargé par le gouvernement de Georges Clemenceau, de mettre un terme aux mutineries ayant éclaté dans l’armée française suite à la catastrophique offensive d’avril 1917 : les deux tiers des régiments (sur le front français uniquement) sont touchés, sous différentes formes. Si les soldats acceptent de défendre leurs positions, le refus d’attaquer est unanime, avec parfois des révoltes ouvertes. Pétain ne peut évidemment éviter une certaine répression, mais il s’efforce de la limiter dans ses effets : 3 500 condamnations sont prononcées par la justice militaire, dont 554 à mort mais seulement 49 exécutions pour une armée de plusieurs millions d’hommes. Pétain a ainsi réussi le redressement du moral des troupes et on est loin de ce que raconte le film anglais « Les sentiers de la gloire ».

Désormais remplaçant Nivelle comme commandant en chef des forces françaises, soutenu par Georges Clemenceau, Pétain prend alors une sage décision. Il suspend toute idée d’offensive : « J’attends les Américains ! » dira-t-il. Ceux-ci ont effectivement déclaré la guerre à l’Allemagne, en avril 1917, compensant la défection russe qui va suivre. De fait, l’hécatombe d’avril n’a duré que 3 jours et au total l’année 1917 sera celle de la guerre où l’armée française perdra le moins de soldats. Pétain reste commandant en chef des forces françaises jusqu’à la fin de la guerre, bien que placé sous les ordres de son rival, Ferdinand Foch., nommé Généralissime, commandant en chef des forces alliées sur le front de l’Ouest, le 28 mars 1918.

Philippe Pétain est élevé à la dignité de Maréchal de France, le 11 novembre 1918.

Auréolé d’un immense prestige au lendemain de la guerre, il est le chef de l’armée d’après-guerre. En 1925, il commande personnellement les forces françaises qui combattent aux côtés de l’Espagne, dans la guerre du Rif, remplaçant le Maréchal Lyautey.

Le 20 juin 1929, élu à l’unanimité académicien au fauteuil du Maréchal Foch, décédé, il est reçu sous la Coupole par Paul Valéry le 22 janvier 1931, plus comme « Vainqueur de Verdun » que comme écrivain. Car Pétain écrit peu. On ne connaît de lui que quelques textes, dont un où il explique que l’aviation peut jouer un rôle important si on a plus d’avions que l’ennemi, et capital si on combine l’aviation avec plus de canons, de chars, de divisions, etc. Pour écrire, Pétain apprécie alors les services d’une plume d’un autre officier, qu’il a eu sous ses ordres, avant 1914 et qui, lui, se sent une vocation littéraire, un certain Charles De Gaulle. Ce dernier rédige pour lui « La France et son armée » et c’est à cette occasion qu’éclate une brouillerie entre les deux hommes. De Gaulle voudrait que son nom figurât comme co-auteur, Pétain refuse et De Gaulle, qui vient de se faire remarquer par son fameux ouvrage « Vers l’armée de métier », où il laisse entendre que la doctrine défensive adoptée par la France et dont Pétain est toujours partisan, devrait être abandonnée en faveur d’une force blindée et motorisée capable d’offensives foudroyantes, publie l’œuvre sous son seul nom.

Pétain occupe ensuite les fonctions de ministre de la Guerre, de février à novembre 1934, puis, en 1939, est nommé ambassadeur de France en Espagne, auprès du gouvernement du général Franco qui vient de gagner « la guerre d’Espagne » et qui peut avoir quelques motifs d’en vouloir au Front Populaire qui avait soutenu les Républicains espagnols. L’amitié qui va lier les deux militaires, Franco et Pétain, permettra à celui-ci, ultérieurement, de sauver une troisième fois la France en dissuadant le Caudillo de s’allier avec Hitler et de lui permettre de passer en Espagne pour gagner nos colonies d’Afrique du Nord.

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne. Le 3, à la grande surprise d’Hitler, l’Angleterre et la France lui déclarent la guerre mais ne la font pas et ce, pour d’excellentes raisons : le Front Populaire et ses successeurs ont bien lancé un formidable plan de réarmement (les Franco-Anglais disposent des ressources de leurs empires coloniaux et du monde entier car, en plus, ils sont riches) mais ce plan ne donnera à la France sa supériorité qu’en 1941. L’Angleterre réarme aussi frénétiquement. Donc, en attendant, il faut rester tranquille. Par ailleurs, il faut aussi attendre que l’armée anglaise gonfle quelque peu ses modestes effectifs. Enfin et surtout, il faut éviter les hécatombes style 14-18, les dirigeants politiques et militaires français de 1939 étant beaucoup plus conscients de la faiblesse démographique de la France que ceux de 14. Paul Reynaud proclame, non sans raison, « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » et « Le temps travaille pour nous ».

L’ennui, c’est qu’Hitler le sait aussi, donc il a besoin d’une guerre courte : son réarmement est réel mais plus spectaculaire et limité qu’on ne l’a cru car, sachant l’effet désastreux des privations imposées à l’arrière par le blocus allié de 14-18, blocus que les Franco-Anglais ont immédiatement réactivé, il a décidé de maintenir un certain niveau de vie aux civils allemands (il y parviendra jusqu’à l’été 1944). Pendant que les Franco-Anglais attendent donc le moment favorable en toute sérénité (ils ont de puissantes armées dans le Nord, la Ligne Maginot à l’est et l’infranchissable forêt des Ardennes au milieu) puisque l’armée française est considérée, depuis 1918, comme la meilleure du monde, sans compter qu’elle disposerait des meilleurs stratèges, formés par l’École de Guerre et qui ne peuvent que patafioler un caporal d’opérette.

Aussi, quand Hitler attaque, le 10 mai 1940, les choses se passent d’une manière si légèrement différente que le 15 mai au soir le généralissime Gamelin téléphone à Reynaud pour lui dire que les Allemands peuvent arriver à Paris le lendemain en fin de journée ; ce en quoi il se trompe car l’objectif premier des Allemands n’est pas Paris mais Abbeville, sur la route de la Manche, pour couper en deux les armées alliées. Churchill, qui a apparemment mieux compris, ordonne immédiatement à l’armée anglaise de se replier vers le nord et de rembarquer, à Calais et Dunkerque. Si Calais tombe trop tôt, Dunkerque, magnifiquement défendu par les 4 divisions françaises du camp retranché, va tenir jusqu’au 4 juin et permettre, moyennant la perte de tout le matériel, la récupération de 110 000 Français et 220 000 Anglais. Dans les conférences interalliées qui suivirent, Churchill insista pour que la France continuât le combat, proposant que l’armée française (sans l’armée anglaise qui venait de se carapater, et sans l’aviation anglaise, qu’il gardait précieusement chez lui) défende Paris « maison par maison jusqu’au dernier homme », perspective qui fut reçue assez froidement par les Français et qui évita à Paris de se retrouver dans le même état à la fin de la guerre que Stalingrad, Varsovie et Berlin.

Weygand, qui commande l’armée française depuis le 19 mai et Pétain jugent qu’il est urgent d’arrêter les combats. Il y a 10 millions de Français et de Belges sur les routes et Pétain, dont la voiture (une Cadillac offerte par les Américains du temps de sa gloire) n’a pas été détournée sur des itinéraires dégagés, les a vus et a compris leur immense détresse. Le 15 juin, Reynaud, jusque-là plutôt belliciste, démissionne et, le lendemain 16 juin, Pétain devient Président du Conseil, autrement dit Chef du Gouvernement.

Le lendemain 17 juin, il prononce un discours à la radio par lequel il termine en disant aux Français que « C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l’honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités ». Il demande aux Français de se grouper autour du gouvernement qu’il préside et de conserver leur foi dans le destin de la patrie. A partir de cet instant, tout ce qui reste de l’armée française, ou presque, cesse de combattre et notre Marine met le cap sur l’Afrique du Nord.

Ce même 17 juin, de Gaulle, que Paul Reynaud avait fait entrer au Gouvernement et avait nommé, pour cette raison, général de brigade à titre temporaire (le grade de colonel paraissait indigne de la République) saute, avec la bénédiction de Reynaud et 100 000 Francs des fonds secrets, dans un avion fourni par Churchill (qui a vu en lui le seul Français désireux de continuer la guerre, malgré l’irréalisme de certains de ses projets, tels la constitution d’un réduit breton ou la réquisition immédiate de centaines de navires pour transférer toute l’armée française en Afrique). Le lendemain 18 juin, il prononce à la radio de Londres un discours célébrissime qui est la parfaite antithèse de celui de Pétain, par lequel il appelle à poursuivre les combats par tous les moyens.

Dans son for intérieur, Pétain est persuadé que deux évènements vont nous permettre, in fine, de gagner : la Résistance, qui va s’organiser et qu’il favorisera pendant tout son séjour à Vichy et un débarquement de nos amis américains, qu’il connait bien et en qui il a totalement confiance.

Don de sa personne à la France

Mais, en attendant ces jours glorieux, il faut bien vivre et même survivre et quelqu’un doit se charger de gérer le désastre : ce sera lui, Pétain. Il commence par signer un armistice dont la facture est très lourde (occupation jusqu’à la paix de la moitié Nord de la France et de toute la façade atlantique + indemnité d’entretien des troupes d’occupation de 400 millions par jour). Cet argent ne quittera d’ailleurs la France qu’en faible partie car les Allemands, au lieu de tout réquisitionner sans payer, vont acheter énormément à l’agriculture et à l’industrie françaises pour ravitailler l’Allemagne et tout sera payé sans discuter les prix. Ces agissements auront pour effet de provoquer des restrictions croissantes en France, d’autant plus que les britanniques ont immédiatement étendu à la France le blocus qu’ils imposaient à l’Allemagne, depuis septembre 1939. La France est donc coupée de toutes ses colonies lointaines (Indochine, Djibouti, Madagascar, AEF conquise par de Gaulle à qui la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie se sont également ralliées). Une liaison difficile est maintenue avec Dakar et l’AOF, tandis que le Maroc, la Tunisie et les départements français d’Algérie restent fidèles à la Métropole. Pour mieux assurer son affaire, Churchill fait anéantir, le 3 juillet 1940, le gros de la flotte française réfugié à Mers-el-Kébir, que Pétain et Darlan avaient juré de ne pas livrer à Hitler. Ce qui en reste se réfugie à Toulon. Quant à l’Indochine, perle de l’Empire, elle subit les misères des Japonais et, plus tard, en 1945, des Américains.

Vu les circonstances, maintenir le régime qui a conduit à la défaite est impensable : le 10 juillet 1940, la IIIème République est abolie et remplacé par l’État Français, une entité juridique mal définie qui, en tout état de cause, accorde les pleins pouvoir au Maréchal Philippe Pétain. Le nouveau gouvernement s’installe à Vichy, les nombreux hôtels de cette ville thermale fournissant les bureaux aux organismes gouvernementaux.

Mais pour l’heure, le travail ne manque pas. Il faut ramener les réfugiés chez eux ou les loger là où ils se sont rendus, penser aux 2 millions de prisonniers ramassés par les Allemands, essayer de ranimer l’économie, organiser la subsistance quotidienne, penser à l’avenir (politique nataliste avec allocations familiales, Chantiers de la jeunesse pour requinquer la jeune génération, Charte du Travail pour rallier les masses laborieuses). A cela s’ajoutent des soucis extérieurs : les anglais font main basse sur la Syrie et le Liban, en juin-juillet 1941, puis attaquent Madagascar, en mai 1942.

Le Maréchal doit aussi faire face à un autre souci : du jour où Hitler a attaqué son ancien allié Staline, le 22 juin 1941, le Parti Communiste, jusque-là gentiment collabo des nazis depuis la désertion de Thorez en 1939, a décrété la résistance, une résistance assez différente de celle de De Gaulle et de ses Forces Françaises Libres en cours de création. Les communistes, eux, préconisaient des attentats, des assassinats individuels, en clair du terrorisme, avec la pensée que les inévitables représailles de l’ennemi susciteraient des actions de vengeance jusqu’à l’insurrection générale. Ce fut vrai en partie : on sait maintenant que la résistance version communiste a tué 800 Allemands en 3 ans (été 1941-été 1944) pour 15 000 français fusillés, qui d’ailleurs n’étaient pas tous communistes. Pétain ayant « commis l’erreur » d’avoir serré la main d’Hitler à Montoire, le 24 octobre 1940, ses partisans devenaient des cibles de choix pour les actions des résistants.

Le 8 novembre 1942, c’est un choc pour le Maréchal : les anglo-saxons débarquent en force au Maroc, pulvérisant les faibles forces terrestres qui s’y trouvaient et, surtout, anéantissant l’escadre de Casablanca et détruisant, en trois jours, 500 avions français. Les Allemands ripostèrent en envahissant immédiatement la zone libre et en débarquant en Tunisie. Certains regrettent que Pétain n’ait pas, alors, ordonné à la flotte française de Toulon de passer immédiatement du côté des Alliés et qu’il n’ait pas rejoint l’Afrique du Nord en avion, ce qui était possible. Il serait alors devenu, immédiatement, le chef incontesté de la France Libre car Roosevelt et Churchill l’avaient jugé, en secret, comme un meilleur atout pour l’avenir que De Gaulle. Au lieu de cela, il ne fit rien, préférant demeurer au milieu des Français, pour partager leurs souffrances, fidèle à sa parole d’avoir fait le don de sa personne à la France.

Les Anglo-Saxons débarquent en France, les 6 juin et 15 août 1944. Le 21 août, la bataille de Normandie prend fin. La veille, Pétain, refuse d’essayer de s’esquiver (un peu comme avait fait Badoglio, en Italie, en septembre 1943) alors que l’insignifiant Président Albert Lebrun parviendra à échapper aux Allemands. Pétain se laisse donc arrêter, le 20 août 1944, sans résistance et emmener en Allemagne avec Laval où, au château de Sigmaringen, les collaborateurs les plus durs, ceux qui, à Vichy, n’avaient eu de cesse de contrecarrer le Maréchal et le pousser à plus de collaboration avec l’Allemagne, forment un gouvernement fantoche, auquel il ne participe pas.

En avril 1945, Hitler, bien qu’encerclé à Berlin et accablé probablement de soucis plus immédiats, ordonne de libérer le Maréchal et de le faire passer en Suisse, où il est bien accueilli. Il décide alors de se présenter de lui-même en France, où il est immédiatement arrêté.

Un procès par une « juridiction fantoche »

Pétain est alors emprisonné au fort de Montrouge pendant qu’on prépare son procès, lequel commence le 23 juillet 1945, devant une Haute Cour présidée par un magistrat qui lui avait prêté serment en 1940 mais qui, par opportunité de carrière, est passé dans le camp gaulliste. Face à cette juridiction fantoche, dont le verdict -la mort- a été décidé avant même l’ouverture du procès, face aux accusations d’« intelligence avec l’ennemi et haute trahison », le Maréchal adopte alors un système de défense inattendu et singulier, faisant une déclaration liminaire pour annoncer qu’il gardera désormais le silence. Il profite de cette déclaration pour justifier sa conduite aux yeux de l’Histoire : en substance, dira-t-il, « j’ai toujours servi la France, je ne demandais rien, on est venu me chercher au pire moment, il a bien fallu que je tienne compte de la réalité de la défaite et de l’Occupation pour éviter pire encore ». De fait, il ne dira plus rien, laissant parler ses trois avocats, le bâtonnier Payen, maîtres Jean Lemaire et Jacques Isorni. Sont appelés à témoigner, entre autres, Laval et Weygand et une partie des débats roule sur la question de la défaite de 1940 : qui est responsable ? Fallait-il une capitulation de l’Armée (décision militaire) qui aurait dédouané le pouvoir politique ou un armistice (décision politique) qui aurait exonéré l’Armée ? Fallait-il continuer la lutte à partir de l’Empire et laisser occuper toute la France ou préserver une zone libre, moyennant certaines concessions ? En fait, ce sont les débats de juin 1940 qui reprennent entre les mêmes acteurs alors que dans ce théâtre judiciaire le verdit est joué d’avance.

Le 14 août 1945, tombe le verdict : la Haute Cour condamne Philippe Pétain à la peine de mort, à l’indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Mais, « tenant compte du grand âge de l’accusé, la Haute Cour de justice émet le vœu que la condamnation à mort ne soit pas exécutée ». De Gaulle commue sa peine en détention à perpétuité. On l’envoie à l’île d’Yeu, dans une forteresse où ont déjà été détenus plusieurs prisonniers politiques. Seul prisonnier du fort local, il est évidemment bien gardé mais traité dans des conditions ignobles, pires que celles réservées au moindre criminel de droit commun. Son épouse, logée dans l’île peut cependant lui rendre visite.

C’est là, au soir de sa vie, qu’il décède, le 23 juillet 1951. C’est là également qu’il est enterré, contre son vœu qui était de dormir de son dernier sommeil au milieu de ses soldats, à Douaumont. C’est là, enfin, que ses fidèles viennent chaque année déposer une gerbe. Parmi eux, un certain François Mitterrand, alors même qu’il était Président de la République, n’a jamais manqué ce rendez-vous avec l’Histoire en y faisant déposer une gerbe.